急性呼吸道传染病具有传播速度快、影响范围广的特点,医疗机构作为防控工作的第一线,在健康教育方面承担着重要职责。为帮助公众和医务人员有效应对,现整理以下核心信息:

1. 传播途径与风险因素

急性呼吸道传染病主要通过飞沫、接触和气溶胶传播。高风险场所包括密闭空间、人群密集区域及医疗机构内诊疗区。易感人群包括老年人、儿童、慢性病患者及免疫力低下者。

- 个人防护措施

- 勤洗手:使用肥皂和流动水洗手,或使用含酒精的免洗洗手液。

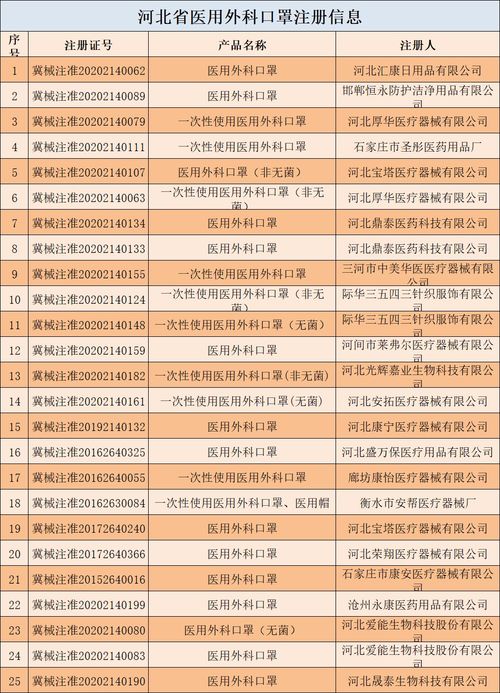

- 科学佩戴口罩:在公共场所、医疗机构内或与疑似患者接触时,应正确佩戴医用外科口罩或更高防护级别口罩。

- 保持社交距离:避免近距离接触,建议保持1米以上距离。

- 咳嗽礼仪:咳嗽或打喷嚏时用纸巾或肘部遮挡口鼻,避免手部接触分泌物。

- 医疗机构防控要点

- 预检分诊制度:严格执行发热门诊与普通门诊分离,及时发现并隔离疑似病例。

- 环境消毒:定期对诊疗区域、公共设施进行消毒,加强通风换气。

- 医疗废物管理:感染性废物需专门收集、密封运输和无害化处理。

- 医务人员防护:配备充足防护物资,开展定期培训,落实健康监测与疫苗接种。

- 公众健康教育重点

- 提高疾病认知:通过宣传栏、新媒体等途径普及传染病知识,消除恐慌情绪。

- 倡导健康生活:均衡饮食、适度锻炼、充足睡眠,增强自身免疫力。

- 症状监测与就医指导:如出现发热、咳嗽、呼吸困难等症状,应及时佩戴口罩并前往指定发热门诊就诊,避免乘坐公共交通工具。

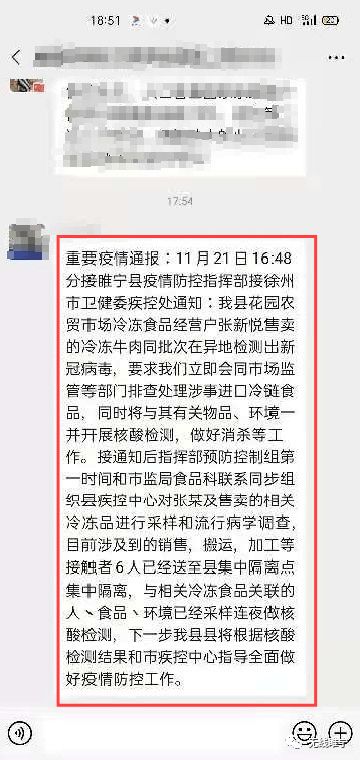

5. 应急响应与协作机制

医疗机构应建立应急预案,与疾控部门、社区保持信息互通,确保疫情早发现、早报告、早隔离、早治疗。同时,加强多部门协作,共同筑牢防控网络。

通过全面落实上述措施,医疗机构能够有效降低急性呼吸道传染病的传播风险,保障公众健康与医疗安全。公众应积极配合,提高自我防护意识,共同构建健康防线。